РОМБАКСКИЙ (РЫМБАХ, РОМБАК) МАЯК

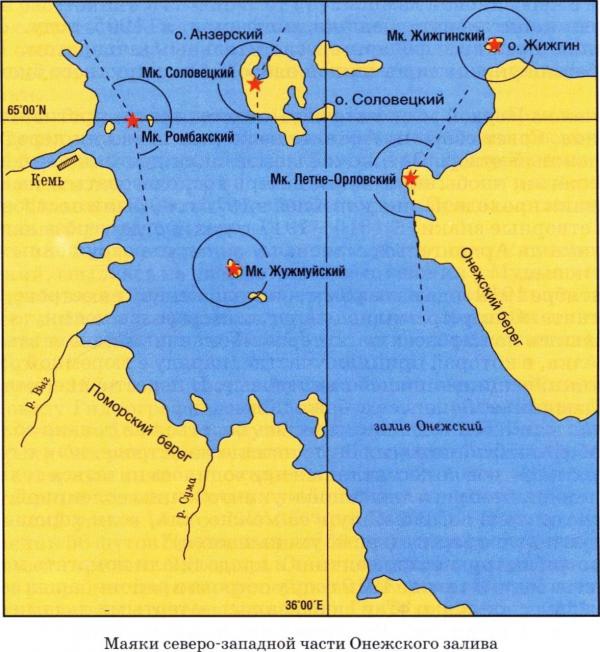

Установлен на южной возвышенной части острова Южный (Большой) Ромбак, лежащего на северной стороне фарватера, ведущего в порт Кемь, раскинувшийся на берегу одноименной губы Онежского залива. Остров, длиной около 500 и шириной около 250 м, скалист, покрыт слоем торфа и тундровой растительности. Берега его крутые и окаймлены осушкой.

Порт Кемь, подходы к которому ограждает маяк, один из древнейших на Белом море. Еще до прихода новгородцев в эти земли, в устье Кеми было финское селение, жители которого промышляли в основном рыбной ловлей. В XV веке соловецкий летописец называет Кемь уже волостью, принадлежащей посаднице Марфе Борецкой. В 1579 и 1590 годах Кемская волость была разграблена и сожжена шведами, производившими в то время набеги на наше Поморье. В 1593 году для защиты от набегов на JIen-острове была построена крепость с башнями по углам и бойницами в два ряда. Соловецкий монастырь снабдил ее двенадцатью пушками и множеством пищалей.

В 1715 году Кемь преобразована в уездный город. Его открывал Г. Р. Державин, бывший тогда олонецким губернатором. В 1825 году город сильно пострадал от пожаров, но был восстановлен.

Мореплавание с целью рыбного и звериного промысла и торговля были основными занятиями кемских жителей. В 1830 году, как сообщает исследователь Севера М. Ф. Рейнеке, Кемь имела 60 лодей и до 50 шняк и шхун. Плавание в районе Кеми было нелегким: этот район Онежского залива отличается обилием шхер, мелей и островов. Пока суда были небольшими и мелкосидящими, обходились рукописными лоциями и отличным знанием местных условий. Когда во второй половине XIX века в Кемь стали приходить крупные суда, в том числе иностранные, возникла необходимость в навигационном ограждении опасностей не только дневными знаками, но и огнями.

В 1891 году Главное гидрографическое управление, составляя 6-летний (1892—1897) план постройки и переоборудования береговых и плавучих маяков на морях России, включило в него постройку малого маячного огня на острове Большой Ромбак.

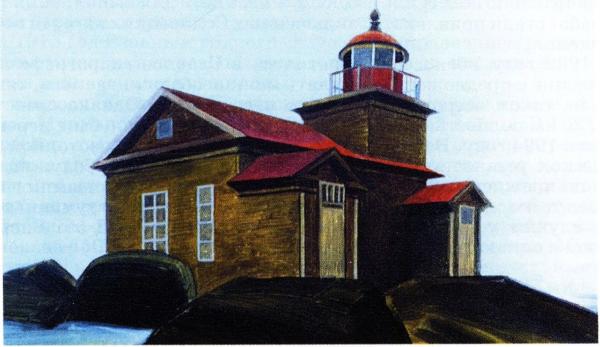

Маяк Ромбакский

Его построили в 1903 году. Он представлял собой небольшой одноэтажный деревянный жилой дом с красной крышей. На северном конце дома возвышалась деревянная башенка с фонарным сооружением, в котором был установлен светооптический аппарат 5-го разряда. Маяк светил белым и красным огнями. Красный огонь светил в секторе от

31,5 до 51,5°, освещая подводную каменистую мель, белый огонь освещал сектор от 315,5 до 31,5° йот 51,5 до 177°, указывая положение острова. Центр осветительного аппарата находился на высоте 6,6 м от основания и 33,3 м от уровня моря. Дальность видимости белого огня достигала 11 миль, а красного 7,5 мили. Для подачи туманных сигналов служил колокол.

Одновременно с постройкой маяка на острове была учреждена частная лоцманская артель для проводки судов к Кемскому лесопильному заводу и спасательная станция, атаманом которой был назначен смотритель, а гребцами — служащие маяка.

Маяк на голом каменном острове, где не было даже пресной воды, обслуживали смотритель и трое служащих с семьями. В 1920 году в холодный февральский вечер в доме, где жил обслуживающий персонал маяка, случился пожар. Сгорело все, едва успели выскочить на улицу и вывести детей. К счастью, башня не пострадала, и в ней удалось укрыться от холода попавшим в беду людям.

Пожары в деревянных домах маячников были в прошлом довольно частым явлением. Происходили они, как правило, из-за неисправностей систем печного отопления и неосторожного обращения с огнем. Ведь основным источником света на маяках до первой четверти XX века были масляные, а затем керосиновые лампы. Уход за ними требовал величайшей осторожности. Малейшая ошибка приводила к большим бедам.

Пожар на Ромбакском маяке случился в трудные 1920-е годы, когда в стране царила разруха, а в Архангельске к тому же часто менялась власть. Никто на помощь маячникам не спешил. Даже спустя два года после пожара смотритель жаловался, что зимой проживать на маяке совершенно невозможно, “так как температура в помещении опускается ниже нуля градусов, восемь человек проживают на площади всего в 7 квадратных саженей (32 м2). Кроме того, неделями на маяке проживают пассажиры, следующие для принудительных работ на Соловки”. Смотритель просил хотя бы зимой “избавить его от проживания на острове”.

Выход нашли: в 1923 году маяк перевели на освещение ацетиленом, что значительно облегчило его обслуживание, а для выполнения тяжелых работ стали привлекать заключенных Соловецких лагерей особого назначения.

В 1922 году Убекосевер обратилось в Главное гидрографическое управление с предложением сделать маяк необслуживаемым, так как жить на таком острове совершенно невозможно. Однако средств не было, и на полностью автоматическую работу маяк был переведен только в 1994 году. В настоящее время он работает от изотопной энергетической установки и не нуждается в постоянном обслуживании. Маяк по-прежнему светит белым и красным проблесковыми огнями, освещая те же сектора, что и при постройке. Для подачи туманных сигналов служит установка звуковая динамическая УЗД-50. Внешний вид маяка остался таким же, как и в начале века.

Фотоальбом Маяки Южной Балтики: Дания, Германия, Польша, Россия, Литва

Фотоальбом Маяки Южной Балтики: Дания, Германия, Польша, Россия, Литва

Спец тираж памятных открыток маяк «Курбатова»

Спец тираж памятных открыток маяк «Курбатова»